〇既に今年読んだ中では暫定ベスト1

この小説の中に出てくるセリフで、解説で川本三郎さんも引用しているが、いわく「男と女には身体を使って遊ばなければならない時がある」という意味のセリフが出てくる。私もそれと同じように「涙でなければ落ちない目の曇りがある」と思う。

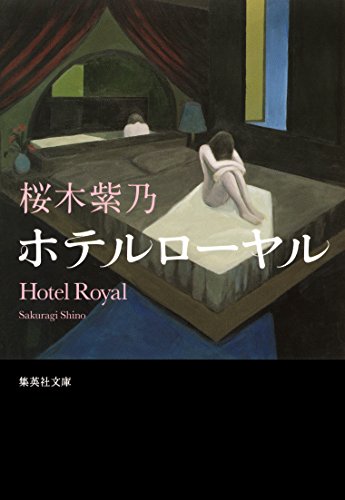

30歳ぐらいの時に、やたらと涙もろくなった時期があり、ビデオで「もののけ姫」を見ては泣いていた時期もあった。しかし、五十路を過ぎて流れる涙は三十路とは違う。そしてこの小説で久々に五十路にふさわしい涙を流させてもらったと思う。さらには、ここのところモヤモヤとしていた頭の中に一筋の光が差したように感じた。ラブホテルを題材にした小説なので、万人にお勧めできると言うものでもないのかも知れない。(読み終わった後で、私は全くそうは思わない)しかし、少しでも興味を持ったのであれば読んでみた方がいいと思う。

私自身、書店で平積みになっているときに表紙を見て惹かれるものを感じたが、裏の紹介文を読んでなんとなく後ろめたさもありその時は買わなかった。読み終わった今ではその事を激しく後悔している。本年度の目標として、これからは自らの直感をもっと信じて読書にしろ映画にしろ、選んでいきたいと思う。

〇大河小説を書ける天才少年はいない

食べ物、料理が「美味しい!」と感じるには、それが美味しいものである事も大変重要だが、食べる側の事情(コンディション)にも左右される。空腹は最良のスパイスというように、今その人が本当に「食べたい!」と思っているときに食べたものが「美味しい」と感じるということもあると思う。

物語にもやはりそれを味わうタイミングが重要で、人間が生きていくことに対する深い洞察に支えられた物語は、それなりの経験を積んだ時に初めて全身で味わうことが出来るようになっているのではないだろうか。私も今年二〇二一年で54歳になるわけだが、この小説に出てくる7つの短編の中で、読み込むのに年齢的に若すぎると言うような物語は一つも無かったと思う。

前回読んだ「マナーはいらない」の中でも「数学の難問を解く天才少年はいても、大河小説を書ける天才少年はいない」と言う一文があったが、まさに物語の深みは時間をかけた経験だけが可能にしてくれるのだろう。

〇グランドホテル形式

一つの同じ場所を舞台にした群像劇を「グランドホテル形式」というと言うことも、巻末の川本三郎さんの解説に書かれてあった。この小説はその形式だったことも、私にとって刺さった理由かもしれない。

一番最初の「シャッターチャンス」という話で、既に廃墟になっているラブホテルでヌード撮影をするというエピソードが出てくるのだが、私自身この「廃墟」に20代の後半ぐらいにひどくはまった時期があった。その頃私が住んでいた長崎には、廃墟界(そんな界があるのか?)のレジェンドとも言うべき「軍艦島」があったのである。

現在は産業遺産として保存が進められているようだが、私が長崎に居た当時は、釣り船の瀬渡しで上陸し、釣りを楽しんでまた船で帰ると言うようなことが出来たのである。実際はその当時でも所有会社の三菱マテリアルは上陸を禁じていたのだが、それは台風や波の浸食により堤防が壊れたりしていたため、事故が起きても責任取りませんよと言う意味で禁止していたのだと思う。(軍艦島の話はいずれ別の機会にきちんと書きたいと思っている)

本題に戻るが、その軍艦島で廃墟というものに初めて触れたわけだが、島で見るもの全て、寂しく朽ちていく住居や施設が往時の姿を想起させるのだ。しかも猛烈に。団地の中を歩いていると、先の角から住人が出てきそうなのである。団地の中庭にある公園からは子供が走り出してきそうだ。この辺りの感覚は以前いたく感動したゲーム「NieR:Automata」にも通じるものがあるが、とにかく、その廃墟のエピソードから始まって、各エピソード毎にどんどん時間を遡って行くと言う構成が本当に素晴らしい。それは正に廃墟で想起させられるかつての姿を過去に遡って実際に見ることが出来るということだからだ。

〇日本の女性、母たち

最後に私の涙腺を解放した箇所について書いておきたい。またまた、解説の川本三郎さんも「本書の白眉」と指摘されているが、六番目の話「星を見ていた」である。内容についてはネタバレになるので書かない。しかし、ここに書かれているような境遇の女性は、私の祖母ぐらいの世代には地方に普通に居たのではないだろうか。

女性が、一人の人間として生きていくことの意味など考える暇も無い程日々の生活に追われている姿を簡潔に、そして的確に描写されていると思う。そんな、夜空の星の一つのような女の人生の一部を鮮やかに書き出すことで、それを読んだ人に、そのような人々がかつていた、と言うことを思い出させてくれる。それは同時に自分の母、その母などの昔の姿を想像することにもつながる。その上で今のこのコロナ禍の暮らしを見るにつけ、何とも名付けようのない感情にとらわれて愕然とさせられるのである。